开得出去,不代表能长期跑得动。随着进入门槛降低,餐饮品牌出海新加坡复制难度反而在上升:成本难控、组织滞后、供应链压不平、用户连接断层,许多品牌在解决活下去的问题之后,发现能不能活得久的问题才刚刚开始。

本篇是「餐饮出海东南亚」系列洞察的第二篇,第一篇中我们从新加坡切入,拆解品牌出海东南亚常踩的跳板与陷阱,本篇则聚焦餐饮品牌出海东南亚的第二阶段挑战,帮助品牌重新建立长期经营的判断坐标。

如果你已经迈出了第一步,却在落地执行中遭遇瓶颈,希望这篇内容能帮你看清挑战本质、重构生存策略,并找到能穿越周期的路径。

从「抢先一步」到「站稳一步」,餐饮出海的难题变了吗?过去五年,,越来越多中餐品牌走进东南亚,从试水市场热点,到建立品牌存在感。但当第一批门店开出之后,组织普遍面临一个更现实的问题:如何构建真正能长期跑通的经营能力。供应链成本压不下、产品节奏跟不上、模型复制不了,成了拦在扩张前的三道门槛。

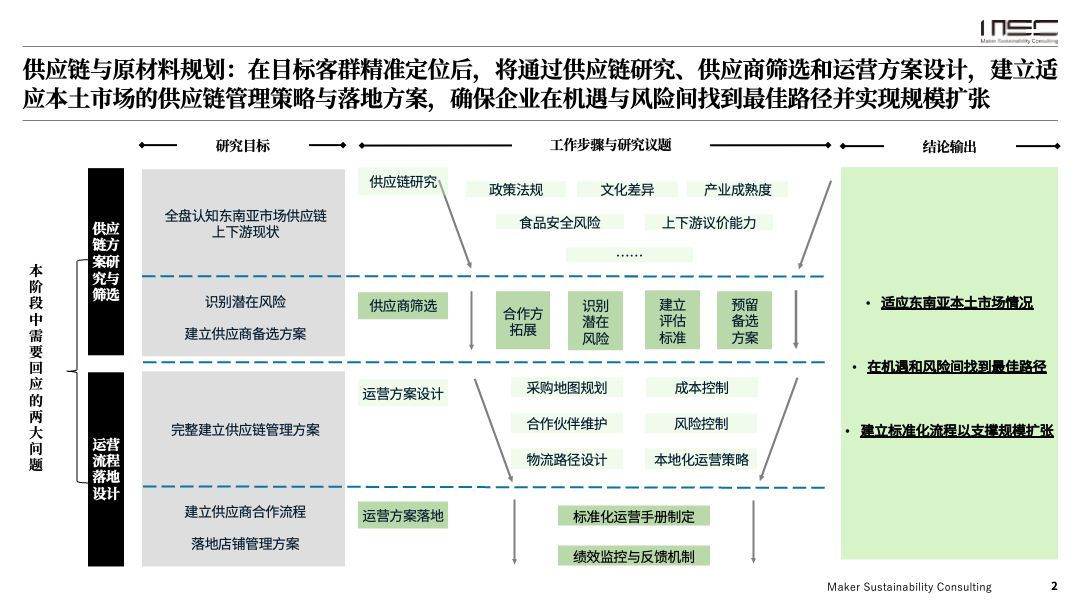

本篇,我们聚焦出海第二阶段的「扎根之痛」,以下内容将结合实地调研与一线案例,我们提出一套三维生存方法论——从市场进入逻辑、供应链重构、到场景化运营,探讨品牌如何从短期试点走向可持续经营,为品牌解决深层问题提供洞见。

一个常被忽视的事实是,品牌「第一步怎么走」,往往决定了后续生长空间的边界。对东南亚而言,餐饮出海可大致分为两种进入逻辑:一种是「轻资产试水型」,以测试菜单或品牌曝光为主,常见于快闪门店、电商渠道或轻量化加盟;另一种则是「深耕扎根型」,强调门店密度、供应链布局与本地团队建设。

在不同国家之间,品牌选择的进入模式也存在显著差异:

新加坡:由于市场小而精、制度成熟,是最常被选择的「直营优先」试验场;

马来西亚、越南:更偏好联营或合资模式,平衡品牌控制与本地资源对接;

印尼、菲律宾:由于市场广阔、法规壁垒较多,加盟模式更具可行性。

我们将多个品牌对比研究发现,直营模式的前期亏损周期约为24-36个月,但后期盈利能力和品牌掌控度更高;加盟模式虽然进入快、风险分散,但常陷入「赚钱快但难长大」的结构性困境

1、原料本地化 vs 保持风味的平衡

「本地找替代」是大多数出海品牌的第一选择,但真正做得好的,往往能实现「中式标准+本地食材」之间的精准调和。以莆田餐厅(Putien),通过保留核心菜品原配方的同时,对配菜进行本地调味微调,是经典「核心标准+边缘适配」的代表路径 。

*莆田餐厅菜单 图源:莆田餐厅官网

2、冷链物流与仓:看得见的成本黑洞

冷链物流在东南亚地区仍属稀缺资源,尤其在马来、印尼等地区的配送半径与时效难以保障,常使原材料损耗率提升 15%-20%。部分品牌选择在马来西亚柔佛州(Johor)设立区域仓储+配送中心,以降低新加坡本地冷链费用与运输频率。

3、中央厨房或代工厂:标准化与灵活性的再平衡

当品牌从「试水期」进入「规模化复制期」,如何通过区域中央厨房或代工厂实现生产标准化与单位成本优化成为关键。例如,蜜雪冰城采用强管控型特许经营制度,确保供应链全域集中管理,有效控制质量波动和运营失控风险 。而另一些小型品牌则尝试与本地小型代工厂合作,进行阶段性产品试产,降低投入风险。

4、法规与安全:从合规成本到品牌护城河

新加坡等市场对餐饮供应链的监管极为严格,涉及食品安全管理体系建设(FSMS)、HACCP体系认证、清真认证等多个维度。一旦疏忽,不仅面临高额罚款,还将直接损害品牌声誉。相对而言,那些提前进行本地注册与认证、建立追溯体系的品牌,其扩展效率和品牌信任度明显更高。

真正实现「落地生根」的餐饮品牌,往往不仅靠产品,而是建立了与本地消费者的「日常连接」。这不仅体现在菜单和口味上,更延伸至服务体验、传播方式乃至文化认同的深层运营中。

中餐出海东南亚的场景化运营可归纳为四大策略:通过菜单创新实现在地化同时保持品牌识别,以服务体系本地化应对团队管理与培训挑战,借助节庆营销与社交传播打造参与感场景绑定,并以多语言运营能力支撑系统化的服务细节建设。

品牌在东南亚市场实现从「试水」到「扎根」,不仅依赖短期的产品成功,更依赖系统性能力的搭建。基于实地调研与多个案例分析,我们总结出一套「市场进入—供应链—场景运营」三位一体的能力构建路径,作为衡量出海项目是否具备可持续成长潜力的重要参考。

1、第一维:市场进入策略是否具备「独立造血力」

一个品牌能否在当地建立健康的商业模型,首先取决于其进入模式是否清晰可控。直营、加盟、联营等模式并无绝对优劣,关键在于是否匹配企业的发展阶段和目标市场的特性。若前期定位模糊、节奏混乱、合作方甄选标准模糊,往往导致资源错配、成本失控。真正成功的进入策略,往往能在前12-18个月实现单店盈利能力,从而为后续复制与扩张打下基础。

2、第二维:供应链承载力是否支撑「持续降本」

供应链是餐饮企业在海外生存和扩张的根基。在新加坡、马来西亚等地,冷链物流能力不足、原料本地化程度不高、法规限制严格,是普遍面临的挑战。若缺乏中央厨房、标准化生产体系、本地合规资源的支撑,品牌往往陷入「规模越大,成本越高」的困境。建立本地稳定供应体系的品牌,能有效拉平单位成本,形成正向循环。

3、第三维:场景化运营是否建立

「本地用户连接」是否真正走入本地消费者的生活日常,是判断品牌「落地成功」的关键。这一维度不仅包括产品本地化与菜单调试,更包括服务语言体系、节庆营销机制、本地员工团队建设等一整套「用户感知触点」的深度在地化。只有当用户愿意在节日、聚会、外卖等多元场景中自然选择品牌,才意味着品牌真正「扎下根」。

三维协同,构成品牌「长期主义」的根基。市场进入提供方向,供应链奠定基础,运营体系完成最后一公里连接。出海成功,不再只是开店的速度,而是体系适配与能力沉淀的深度。

出海不是一场短跑,而是一场续航战。餐饮品牌在回答出海「能不能活得好」的考题时,并非所有品牌都能掌握要点。

与其着急复制经验,不如回头校准底盘。真正能够跑通市场的,是那些品牌与组织能力长期适配的企业。面对东南亚这片复杂且真实的海,「下一代中式品牌出海」需要从建体系、调结构、育团队三方面着力,真正从「输出产品」走向「构建生态」,再逐步复制扩张,最终实现穿越周期、复制扩张的长期价值。