当暴雨导致小区排水系统瘫痪引发业主索赔,当持续高温推高能耗成本侵蚀利润率,当绿色建筑认证缺失使物业费调价举步维艰,气候风险早已从环境议题转化为实实在在的财务报表压力。

在经济下行周期中,企业正面临两难困境:既要压缩成本维持生存,又不得不直面气候灾害带来的额外支出与政策趋严引发的转型成本。

本文作为系列文章的第二篇,将深入探讨气候风险对不动产及住房相关行业的影响——无论是商业地产、物业管理,还是其他与建筑、空间运营密切相关的行业,都难以置身事外。下一篇文章我们将延伸至航运业,为企业提供系统性解决方案。*本洞察来源于 MSC 与国内某知名物业服务企业的合作项目。

气候风险的「账本」:

企业正在承担哪些成本?

面对极端天气,企业的成本正悄然攀升。以 2021 年河南郑州的特大暴雨为例,这场暴雨致使众多地下车库被洪水淹没,全省 1478.6 万人受灾,直接经济损失约 1200.6 亿元。

其中,郑州知名「网红高档小区」瀚海晴宇的 400 多户业主,因地下车库被淹、车辆受损等问题,累计损失约 4 亿元。业主们纷纷在自发组织的「业主自救」群中表达不满,认为物业管理不当是损失加剧的重要原因,物业公司与业主之间的矛盾也因此进一步激化。

与此同时,一些建于上世纪八九十年代的老旧写字楼,由于不符合新的能耗标准,租赁价格相比同地段新写字楼低,且物业费调价困难重重,难以覆盖因能耗带来的运营成本增加。

气候风险究竟给行业带来了哪些直接和潜在的成本?

看得见的直接损失(物理风险)

保险费用攀升

极

端天气事件(如洪水、飓风、野火等)的频发和强度增加,导致保险公司的理赔金额不断上升,进而迫使保险公司提高商业地产的保险费用。

美国商业建筑的平均每月保险成本预计将从 2023 年的 2726 美元增至 2030 年的 4890 美元,年复合增长率高达 8.7%。在极端天气风险最高的州,该增长率可能更高,达到 10.2%。更甚的是,部分保险公司已开始在气候高风险地区减少承保甚至撤离市场。

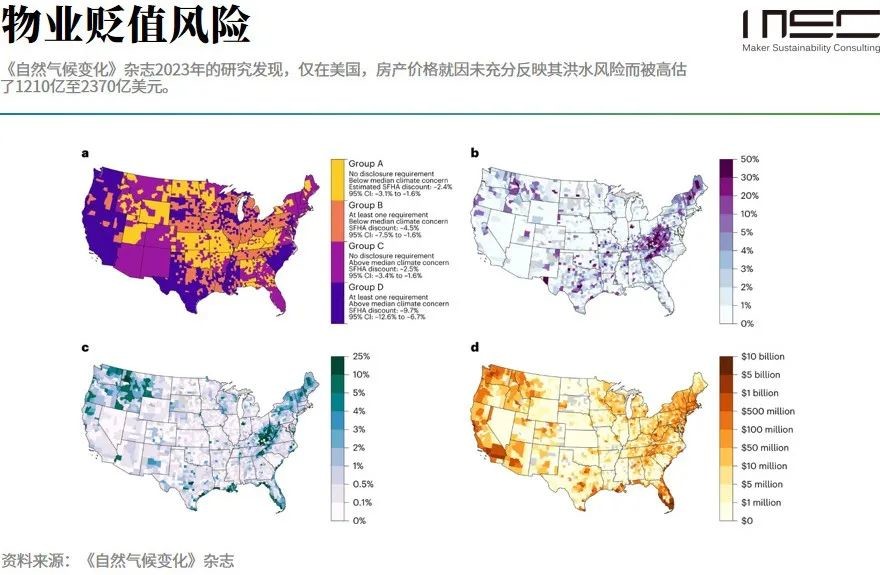

物业贬值风险

极端天气事件风险的上升可能导致贷款机构、保险公司等重新评估房产价值,引发「气候泡沫」,一旦泡沫破裂,物业价格可能大幅下跌。

精算公司 Milliman 的另一项研究则给出了更高的估值——5200 亿美元的泡沫。

维护和运营成本增加

极端天气事件的增加导致物业遭受损坏的风险上升,需要更频繁、更昂贵的维修和维护。例如,洪水、风暴和热浪等极端天气事件发生后,物业可能需要进行额外的维修,例如更换受损的屋顶、修复被水淹的地下室等,增加了物业的运营成本。

看不见的长期压力(转型风险)

基础施升级成本

为了提高物业的抗灾能力,企业可能需要进行基础设施升级,例如安装防洪设施、改善排水系统和使用更耐候的建筑材料。例如企业可能需要投资建设额外的排水系统以应对更频繁的强降雨,或者加固建筑结构以抵抗更强的风力。

河南特大暴雨洪涝灾害灾后,截至 2022 年 1 月底,河南省省累计开工灾后重建项目 2.6 万多个,竣工 2.1 万多个,基本完成影响防洪的水毁水利工程修复、损坏房屋修缮加固和村民自建住房原址重建,优先恢复重建学校、医院等公共服务设施和交通、能源、通信等重点基础设施。

合规成本增加

政府可能会出台更严格的环境法规,要求企业进行相应的升级和改造,以符合新的能耗、排放和废弃物处理标准。

2021 年 10 月,住建部批准了中国首个建筑碳排放强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,在 2022 年 4 月 1 日起被严格执行,要求建筑在规划、设计、施工和运行过程中,必须满足严格的节能和碳排放标准。

能源和公用事业费用上涨

随着气候变化的影响加剧,极端天气事件更加频繁,可能会导致能源需求和成本上升。例如,极端高温天气导致空调使用频率增加,从而推高了物业的能源费用。

2023 年美国经历了异常多的极端天气事件,导致能源需求激增,推高了能源价格。同时,一些地区可能面临与气候变化相关的资源短缺,例如干旱可能导致水资源短缺,从而推高水费。

声誉风险

如果企业对气候风险准备不足,导致运营中断、租户不满或资产损失,可能会损害其声誉和品牌形象。例如,如果企业管理的建筑在一次洪灾中遭受严重损失且未能及时恢复运营,可能会导致租户流失并损害其在市场上的声誉。

政府监管压力

全球范围内,针对能源消耗、废弃物处理和碳排放的环境法规正在变得越来越严格。例如,美国证券交易委员会(SEC)要求上市公司披露其气候相关信息和温室气体排放,这虽然直接影响上市公司,但也会间接影响到其租赁或投资的物业。

总结

企业可以形成适合自身的气候风险应对举措,更重要的是,企业应当思考自己应对气候风险的策略。

这意味着企业需要:

- 基于自身业务特征识别气候风险与其财务影响;

- 基于分析梳理气候风险应对举措与潜在机遇;

- 掌握行业趋势和竞争对手;

- 形成自身气候风险应对策略;

- 构建对应的管理体系以确保企业能持续识别风险并进行响应;

此刻的每一步气候行动,都在为穿越周期波动、抢占可持续增长高地积蓄势能。